Hochbegabte Kinder können trotz ihrer kognitiven Stärken überfordert sein. Erfahren Sie, was dazu führen kann und wie Eltern und Fachkräfte gezielt unterstützen können.

Hinweis: Hochbegabung steht nicht im Zusammenhang mit psychischen Problemen. Ich möchte hier nur darstellen, dass bestimmte Situationen eine emotionale Herausforderung für hochbegabte Kinder darstellen können

Das Paradoxon der besonderen Begabung

Vielleicht denken Sie, ein Kind mit einem IQ von 145 hätte es im Leben leichter, oder? Spoiler-Alert: Das Gegenteil ist manchmal der Fall.

Stellen Sie sich vor: Ihr 8-jähriges Kind verschlingt wissenschaftliche Artikel zum Frühstück, diskutiert über Quantenphysik – und bricht in Tränen aus, weil es keine Freunde findet. Oder es liest mit sechs Jahren Shakespeare, kann aber nicht einschlafen, weil es sich Sorgen über den Klimawandel macht. Willkommen in der Welt der hochbegabten Kinder, wo außergewöhnliche Intelligenz nicht automatisch zu außergewöhnlichem Glück führt.

In diesem Artikel erfahren Sie, warum hochbegabte Kinder trotz (oder manchmal wegen) ihrer besonderen Fähigkeiten überfordert sein können – und was Sie konkret tun können, um ihnen zu helfen.

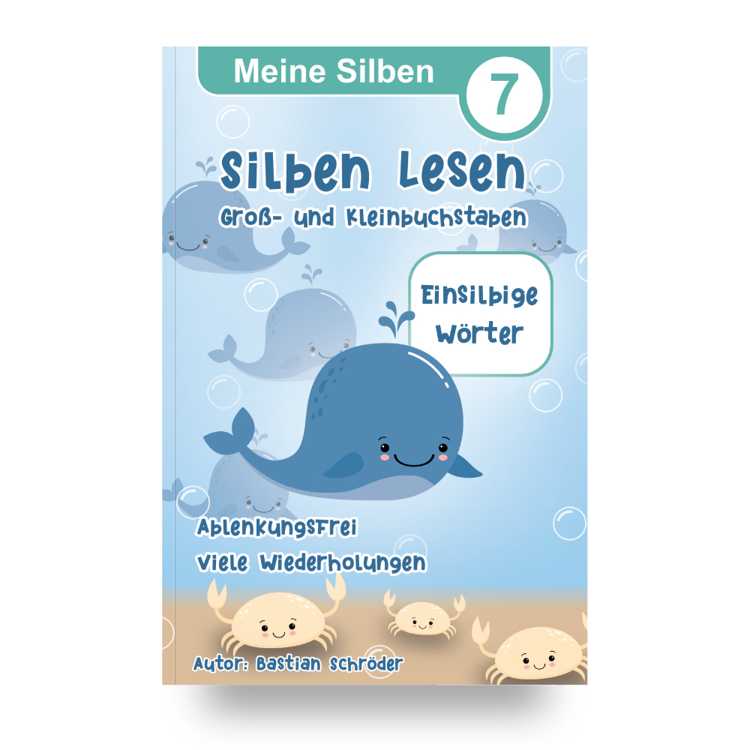

📚 Passende Lernmaterialien zum Thema

Definition und Merkmale von Hochbegabung

Was bedeutet Hochbegabung eigentlich?

Hochbegabung wird in der Regel ab einem IQ von 130 definiert – das betrifft etwa 2-3% aller Kinder. Aber die Zahl allein erzählt nur die halbe Geschichte.

Hochbegabte Kinder zeigen typischerweise:

- Extrem schnelle Auffassungsgabe

- Tiefes Interesse an komplexen Themen

- Ausgeprägtes logisches Denken

- Hohe Sensibilität und Wahrnehmungsfähigkeit

- manchmal Perfektionistische Tendenzen

Warum Hochbegabung zu Überforderung führen kann

Die Falle der asynchronen Entwicklung

Hier wird's interessant: Der Kopf eines hochbegabten 8-Jährigen funktioniert vielleicht wie der eines 11-Jährigen – aber emotional und sozial ist das Kind immer noch 8. Diese Diskrepanz nennt man asynchrone Entwicklung, und sie ist der Hauptgrund für viele Probleme.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten das analytische Verständnis eines Erwachsenen für die Weltprobleme, aber die emotionale Verarbeitungskapazität eines Grundschülers.

Perfektionismus

Hochbegabte Kinder setzen sich manchmal extreme Standards. Was nach gesundem Ehrgeiz aussieht, kann in lähmenden Perfektionismus umschlagen:

- Zu hoher Anspruch: "Wenn ich nicht perfekt bin, bin ich nicht gut genug"

- Prokrastination: Lieber gar nicht anfangen als Fehler riskieren

Hochsensibilität und Überreizung

Manche hochbegabten Kinder sind gleichzeitig hochsensibel. Sie nehmen Reize intensiver wahr – Geräusche, Emotionen, soziale Spannungen. Was für andere Kinder normaler Schulalltag ist, kann für sie eine sensorische Überlastung bedeuten.

Dabei kann das Kind wie folgt reagieren:

- Schnellere emotionale Erschöpfung

- Rückzug und Isolation

- Körperlich mit Kopf- oder Bauchschmerzen

Überforderung in Schule und Unterricht

Das Paradoxon der Unterforderung

Klingt verrückt, aber chronische Unterforderung kann zu einer Überforderung führen. Wie das?

Manche hochbegabten Kinder versuchen sich Ihrer Umgebung in einer regulären Schulklasse anzupassen, indem sie permanent ihre Geschwindigkeit drosseln. Das ist, als würden Sie jeden Tag im ersten Gang Autobahn fahren – nervenaufreibend und erschöpfend.

Die Folgen:

- Langeweile wird toxisch: Kann zu Verhaltensauffälligkeiten führen

- Innere Emigration: Das Kind schaltet ab, wird als "faul" abgestempelt

- Verlust der Lernfreude: Die natürliche Neugier stirbt

Soziale und emotionale Überforderung

Die Andersartigkeit

Hochbegabte Kinder erleben manchmal soziale Isolation – nicht weil sie unsympathisch sind, sondern weil ihre Interessen und ihr Denkniveau sich von Gleichaltrigen unterscheiden.

Während andere 10-Jährige über TikTok-Trends sprechen, möchte das hochbegabte Kind über Astrophysik diskutieren. Das kann Freundschaften kompliziert machen.

Die Außenseiterrolle

Bei der Suche nach dem eigenen Platz im sozialen Umfeld können hochbegabte Kinder mit folgenden Problemen konfrontiert werden:

- Niemand versteht ihre Witze oder Interessen

- Sie fühlen sich "falsch" oder "komisch"

- Sie passen ihr Verhalten an, um dazuzugehören – was emotional erschöpfend sein kann

Dies kann eine chronische soziale Überforderung darstellen und ist für die Kinder sehr anstrengend.

Überforderungszeichen

Das Kind ernst nehmen

Achten Sie auf diese Signale bei Hochbegabung und gleichzeitiger Überforderung:

Emotional:

- Häufige Wutausbrüche oder Weinanfälle

- Ängstlichkeit oder Sorgen über "große" Themen

- Perfektionismus bis zur Selbstlähmung

Sozial:

- Isolation gegenüber Gleichaltrigen

- Schwierigkeiten, Freundschaften aufzubauen

- Lieber Umgang mit Älteren oder Erwachsenen

Körperlich:

- Schlafprobleme

- Kopf- oder Bauchschmerzen ohne medizinische Ursache

- Erschöpfung trotz ausreichend Schlaf

Schulisch:

- Leistungsabfall trotz hoher Fähigkeiten

- Verweigerung von Hausaufgaben

- Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht

Der richtige Zeitpunkt für Tests

Zwischen 4 und 6 Jahren können Kinder zuverlässig auf Hochbegabung getestet werden. Seriöse Tests wie der WISC-V oder CFT sind ab 3 Jahren möglich.

Frühe Diagnostik ist kein "Labeling" – sie ermöglicht präventive Maßnahmen, um dem Kind bei einem guten Start ins Schulleben zu helfen.

Praktische Entlastungsstrategien für Eltern

So unterstützen Sie Ihr hochbegabtes Kind

1. Druckabbau statt Druckaufbau

Ihr Kind braucht keinen zusätzlichen Druck – es setzt sich selbst schon genug unter Stress. Fördern Sie stattdessen eine gesunde Fehlerkultur:

- Feiern Sie Fehler als Lernchancen

- Teilen Sie eigene Misserfolge

- Bewerten Sie Anstrengung und "Mühe geben" mehr als das Ergebnis

2. Horizontale und vertikale Förderung kombinieren

- Vertikal: Stoff schneller durchgehen (z.B. Klasse überspringen)

- Horizontal: Themen tiefer erkunden (z.B. Spezialprojekte)

3. Soziale Anker schaffen

Suchen Sie aktiv nach Möglichkeiten, Ihr Kind mit anderen hochbegabten Kindern zu verbinden:

- Begabtengruppen

- Spezielle Feriencamps

- Online-Communities für hochbegabte Kinder

- Vereine (wie z.B. Schachclub)

4. Emotionale Kompetenzen trainieren

Hochbegabung bedeutet nicht automatisch emotionale Reife. Helfen Sie Ihrem Kind:

- Gefühle zu benennen und ausdrücken

- Mit Frustration umzugehen

- Realistische Selbstbewertung zu entwickeln

5. Ruhepole und Auszeiten etablieren

Das überreizte Gehirn braucht Pausen:

- Feste bildschirmfreie Zeiten

- Ruhige Aktivitäten wie Lesen oder Basteln

- Naturerlebnisse ohne Leistungsdruck

Rolle von Fachkräften und professioneller Unterstützung

Wann Sie professionelle Hilfe brauchen

Wenn Sie folgende Punkte beobachten, sollten Sie nicht zögern:

- Anhaltende emotionale Probleme trotz Ihrer Bemühungen

- Schulverweigerung oder massive Leistungseinbrüche

- Soziale Isolation mit Leidensdruck

- Selbstverletzendes Verhalten oder Suizidgedanken

Das Support-Team aufbauen

Schulpsychologen: Erste Anlaufstelle für Testung und schulische Maßnahmen

Kinderpsychologen/Psychotherapeuten: Bei emotionalen Belastungen oder Doppeldiagnosen (z.B. Hochbegabung + ADHS)

Begabungsberater: Spezialisiert auf Förderplanung und Akzelerationsberatung

Selbsthilfegruppen: Die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGhK) bietet deutschlandweit Austausch und Beratung

Schritt-für-Schritt: Vom Verdacht zur Unterstützung

Der praktische Aktionsplan

Schritt 1: Beobachten und dokumentieren

Sammeln Sie über 2-3 Monate konkrete Beispiele:

- Außergewöhnliche Fähigkeiten oder Interessen

- Anzeichen von Überforderung oder Verhaltensauffälligkeiten

- Soziale Schwierigkeiten

- Emotionale Reaktionen

Schritt 2: Professionelle Diagnostik einleiten

Wenden Sie sich an:

- Schulpsychologische Beratungsstelle

- Niedergelassene Psychologen mit Spezialisierung auf Hochbegabung

- Begabungsdiagnostische Zentren

Schritt 3: Individuelle Analyse erstellen

Nach der Testung: Schauen Sie über den IQ-Wert hinaus auf:

- Emotionale Entwicklung

- Soziale Kompetenzen

- Spezifische Interessen und Talente

- Belastungsfaktoren

Schritt 4: Differenzierten Förderplan entwickeln

Gemeinsam mit Schule, Psychologen und Ihrem Kind:

- Konkrete schulische Anpassungen definieren

- Außerschulische Fördermöglichkeiten identifizieren

- Psychosoziale Unterstützung planen

Schritt 5: Maßnahmen umsetzen

Klare Vereinbarungen treffen:

- Unterrichtsanpassungen mit Lehrern besprechen

- Förderangebote wahrnehmen

- Bei Bedarf therapeutische Unterstützung beginnen

Schritt 6: Regelmäßig evaluieren

Mindestens alle 6 Monate prüfen:

- Wirken die Maßnahmen?

- Hat sich die Situation verbessert?

- Welche Anpassungen sind nötig?

Schritt 7: Familie einbeziehen

Alle Familienmitglieder sollten:

- Über Hochbegabung informiert sein

- Den Umgang miteinander anpassen

- Bei Bedarf Familienberatung in Anspruch nehmen

Häufig gestellte Fragen

Ab welchem Alter sollte man ein Kind auf Hochbegabung testen?

Zuverlässige Tests sind ab etwa 4-6 Jahren möglich. Bei deutlichen Auffälligkeiten können erste Screenings auch früher erfolgen. Die frühe Diagnostik ermöglicht präventive Maßnahmen.

Warum sind hochbegabte Kinder oft sozial isoliert?

Das unterschiedliche intellektuelle Niveau zu Gleichaltrigen führt zu weniger gemeinsamen Interessen. Während andere Kinder altersübliche Aktivitäten bevorzugen, interessieren sich hochbegabte Kinder oft für komplexere Themen. Einige entwickeln auch Frustration über "oberflächliche" Sozialkontakte. Verbindungen zu anderen hochbegabten Kindern helfen enorm.

Kann man Hochbegabung durch Druck noch steigern?

Das ist ein gefährlicher Mythos. Zusatzdruck reduziert oft die Leistung und erhöht die Belastung. Hochbegabte Kinder können einen inneren Perfektionismus aufbauen – sie brauchen Unterstützung beim Druckabbau, nicht mehr davon. Intrinsische Motivation braucht Raum und Sicherheit, keinen externen Druck.

Wie unterscheidet sich Hochbegabung von ADHS bei Kindern?

Das ist tatsächlich kompliziert! Beide Diagnosen können ähnliche Symptome zeigen: Impulsivität, Ablenkbarkeit, Ungeduld. Bei Hochbegabung entsteht die Unruhe oft durch Unterforderung – das Kind ist kognitiv schneller und wird ungeduldig. ADHS ist eine neurobiologische Aufmerksamkeits-Regulationsstörung. Wichtig: Beide können auch gleichzeitig vorliegen ("Twice-Exceptional"). Eine professionelle Differentialdiagnostik ist essentiell.

Sollte ein hochbegabtes Kind eine Klasse überspringen?

Das ist eine hochindividuelle Entscheidung. Akzeleration (Klasse überspringen) hilft besonders, wenn die emotionale und soziale Entwicklung ebenfalls fortgeschritten ist. Risikobehaftet wird es bei großer asynchroner Entwicklung. Optimal ist meist eine Kombination: Überspringen + emotionale Vorbereitung + Mentoring + regelmäßige Begleitung. Sprechen Sie mit spezialisierten Beratern, bevor Sie diese Entscheidung treffen.

Fazit: Besondere Kinder brauchen besondere Aufmerksamkeit

Hochbegabung ist kein Selbstläufer zum Erfolg – sie ist eine Besonderheit, die bewusste Förderung und emotionale Unterstützung braucht.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

- Achtung: Hochbegabung steht nicht direkt mit psychologischen Problemen in Zusammenhang

- Asynchrone Entwicklung kann der Grund für Überforderung bei hochbegabten Kindern sein

- Unterforderung in der Schule kann paradoxerweise zu Belastung führen

- Soziale Isolation und Perfektionismus können auftreten

- Frühe Diagnostik und individualisierte Förderung können helfen

- Professionelle Unterstützung ist keine Schwäche

Ihr nächster Schritt:

Wenn Sie bei Ihrem Kind Anzeichen von Hochbegabung und gleichzeitiger Überforderung bemerken, warten Sie nicht ab. Beginnen Sie mit der Dokumentation Ihrer Beobachtungen und suchen Sie das Gespräch mit Lehrern und Schulpsychologen.

Denken Sie daran: Ein hochbegabtes Kind zu haben ist kein Wettbewerb – es geht nicht darum, das nächste Genie zu züchten. Es geht darum, Ihrem Kind zu helfen, emotional gesund und glücklich aufzuwachsen, während es seine besonderen Fähigkeiten entfalten kann.

Und am wichtigsten: Sie sind nicht allein. Tausende Eltern stehen vor ähnlichen Herausforderungen – und mit der richtigen Unterstützung finden Sie einen Weg, der zu Ihrer Familie passt.

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine medizinische, psychologische oder therapeutische Beratung dar. Bei individuellen Fragen oder gesundheitlichen Anliegen sollten qualifizierte Fachpersonen konsultiert werden.